194

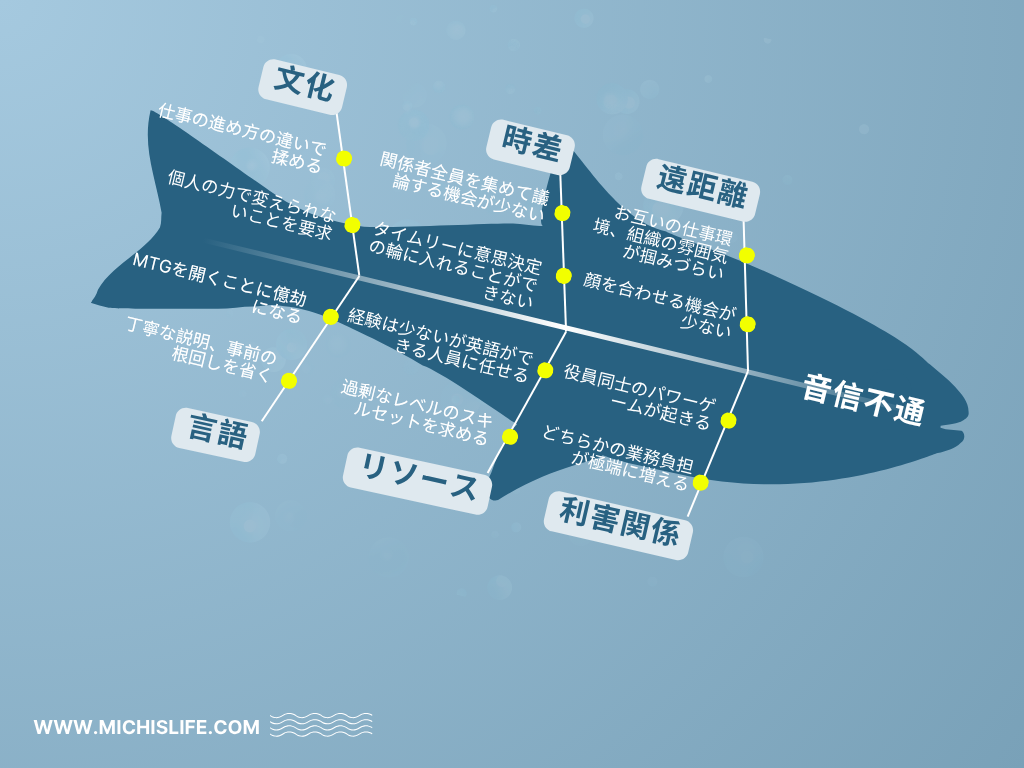

グローバル・プロジェクトが遅延に陥る6つの要因と、それらがどのようなネガティブな影響を与えるかについて整理いたしました。

1. 遠距離

♦物理的に遠く離れているため、社内の物事に影響を与える情報や変化を把握しづらい

:オペレーションの効率化のためにシステム導入PJを実施する予定だが、業績悪化により開発を伴うカスタマイズは最小化してなるべくデフォルト機能を活用すると決めたとします。海外拠点は社内から多くの情報を聞く機会の多い国内本社の関係者ほど業績悪化による社内の雰囲気や予算取りが厳しくなっている状況を敏感に察知することができません。事前にプロジェクトの方向性について充分な共有をせずプロジェクトを進める場合、「余計な手作業が増えるだけでシステム導入の意味がない」などの反発にあう可能性があります。

♦顔を合わせる機会が少ないから、コミュニケーションがこじれた時に影響が大きい

:人は滅多に顔を合わせることのない人より、日常的に接触する人との間で問題が起きた時にもっとストレスを受けます。滅多に合わない人との関係が拗れてもその影響が少ないため、物理的な距離が離れるとその分コミュニケーションも雑になる可能性があります。口頭で説明すべき事項をメールで済ませたり、詳細説明を省いて作業依頼のみをした場合に、海外拠点から一切返事がなく無視されることはよくあります。

2. 時差

♦タイムリーに意思決定の輪に入れられない

:海外関係者からのヒアリングや意見が必要な場合であっても、国内関係者のみで意思決定が行われ調整を含む事後連絡になるケースが多いです。この場合、海外拠点との会話で結論を覆すべきかを再考しなければならない情報が出てくるケースもあり得ます。再度国内関係者を集め議論を重ねる二度手間や、重要情報を無視して担当者が無理に調整を進めることを防ぐために海外関係者が重要MTGに同席できない場合は事前にヒアリングするなど準備を整えたうえで意思決定を行うことをお勧めします。

♦関係者全員を集めた議論の場を作ることが難しい

:海外拠点の実態については国内担当者が把握できていない点が多く、拠点担当者の意見に頼るしかありません。しかし拠点担当者が偏った認識を持っている可能性もあります。該当事案に対する関係者全員が集まった場を作ると多様な意見がでるため、全体像を把握しやすく合理的な結論を導く可能性が高まります。

3. 文化

♦仕事の進め方の違いで揉める

: 一例として、海外は日本に比べ、「タスクの期日を守る」ことより「品質に見合う結果を出す」ことのほうが優先順位が高いです。期日内にタスクを終わらせることができなかったとしても妥当な理由があるなら、課題解消に時間を割きます。一方、日本は課題が発生したとしてもそれがタスク遅延の言い訳になりません。特に海外ベンダーとシステム導入の開発プロジェクトを進める際、プロジェクト遅延が開発ベンダーの責任だから追加的なリソースの導入をベンダー側のコスト負担で行うことを要求するクライアントもいますが、それは向こうの常識ではなく、またクライアントが追加コストを負担すると提案しても即時導入できる人員がないという理由で断れるケースもあります。

♦個人の力で変えられないことを要求する

:グローバル・プロセスのロールアウトなどプロジェクト改善系のプロジェクトでは今までブラックボックスだった現状フローが明らかになります。既存業務の非効率的な部分には、その国や組織の業務慣習が含まれるケースもあります。例えば、米国の大手企業は規制当局に対し意見を打診することができると認識している反面、日本は明確な垂直関係だと認識し説明すべき部分も会話を通じて問題解消できると思わない傾向があります。また、承認が必要な事案でもないにも関わらずオペレーションの現場で作業員が上司からハンコをもらう慣習も欧米の人には意味不明の行為と認識されます。このように社会的な慣習や文化など個人の力で変えられない業務慣習について変更することを求められる場合、Changeに伴う責任を取る人を明確に特定することができないため、話し合いは難航します。

4. 言語

♦MTGを開くことに億劫になる

:英語MTGを主催、進行することに慣れていない人は、複雑な内容をメールで送りつける傾向があります。時差もあり、MTGを開くことが相手にも迷惑になるだろうと思うかもしれませんが、事前に口頭の説明なくエクセル・ファイルだけを送り付け意見を聞いたり、作業依頼をする場合かなりの確率で相手からは返信がないことが多いです。国内関係者であったならMTGを開いたという事案であれば、海外拠点に対してもMTGが必要と思ったほうがよいです。

♦丁寧な説明、事前の根回しを省く

:上の要因にもつながる要因になりますが、基本的には国内関係者であればやったと思われる説明や根回しなども海外拠点だからと言って省くとメンバー間の結束が弱くなるなどの問題が起きます。実際は、海外関係者に対し十分な説明や根回しを行うためには高いレベルの言語力が求められます。加えて、担当者は調整役であるという認識を持つことが大事で、2つのうち1つが欠けると海外拠点との円満なコミュニケーションは成り立たなくなります。

5. リソース

♦業務経験は少ないが、英語ができる人材に管理を任せる

:業務経験豊かで語学力の高い人員は常に足りない状態なので、マネジメント経験は少ないが実務を知っていて英語力の高い若手に現場を任せるところが多いです。調整役に求められるのはプロジェクト管理能力と、その能力が十分に発揮できるレベルの語学力です。プロジェクト管理能力が少ない人は結果を出すために高圧的なスタイルでコミュニケーションを取る傾向があります。英語はもちろん人員選定の際に考慮すべき重要な要素の1つですが、海外関係者を集めチームビルディングを行うためにはリーダーとしての経験、スキルも求められます。若手に任せっぱなしにせず、コンサルにMTGの進行および調整役を任せクライアント社の管理職が直接管理するケース場合、PJの成功率がはるかに高まります。

♦外部人員に過剰なレベルのスキルセットを求める(いつまでも人員が入ってこない)

:重要なプロジェクトであればあるほど、外部人員に求めるスキルセットの数とレベルが高まりますが、グローバルPJの場合はそれがネックになり必要な人員がいつまでも手に入らないケースがまれにあります。

「セキュリティ周りの業務知識+PMの経験+英語/日本語ともにネイティブレベル(英語で海外拠点と調整経験あり)+業界経験」

「リスク管理業務知識+規制対応経験+英語/日本語ともにネイティブレベル(英語で海外拠点と調整経験あり)+業界経験」

うち、英語能力を外すだけでも優秀な人員を選ぶことができますが、英語を入れるだけで候補はグッと減ります。まれに出てくる候補も条件全てを満たす人材ではなく、どちらかが欠けている場合が多いです。

英語でプロジェクト管理をするということは、英語が話せるというレベルとは異なります。そもそもコンサル会社内でもプロジェクト管理、関係者調整等を一通り身に着けた後、持ち前の語学力を使い一人でプロマネができるように経験を積んだ人が少ないので、皆さんが求めている業務知識、業界経験まで持っている確率は低いと見たほうがよいでしょう。

6. 利害関係

♦役員同士のパワーゲームが起きる

: 現場の揉め事が長引くといずれは各地域の担当役員にエスカレーションされます。役員同士の話し合いになれば決着がつくのは早いですが、業務担当者が納得したわけではなく上席からの指示に従うことになりますので、PJチームの雰囲気は改善されません。また、一旦役員が巻き込まれることになると、頻繁に役員対応を行うことになったりプロジェクトを進める上での制約事項が増えるなど、リソース問題も起きやすいです。

♦業務負担の増加

:通常、海外拠点は少人数グループの場合が多く、追加的な仕事が増えることによる負担も大きくなります。ちょっとした単純なオペが増える、仕事の手間が増えることに対しサポート人員をもっていない海外拠点は業務量の変化に敏感に反応します。特にシステムの導入により一時的な手オペが発生する場合、システムの仕様によっては業務負担が逆に上がる場合は反対にあう可能性があります。話し合いを円満に進めるためには単純業務だからと言って押し付ける前に、一人が複数の役割をこなす必要のあり海外拠点の状況を理解した上で必要な手当てを提案することが必要です。

結論

海外拠点と話し合いを開始する前にどのような問題が起きやすいかを整理してみるとプロジェクト進行の方向性を定めるのに役立ちます。プロジェクトは、典型的にトップダウンで降りてくる仕事ですが、進め方の基本はチームビルディング・チームマネジメントです。柔軟性と細密なコミュニケーション戦略があれば、繰り返し遅延に陥ることはないと思います。